Woher kommt das Trinkwasser in Schleswig-Holstein?

In Schleswig-Holstein kommt Trinkwasser fast ausschließlich aus dem Boden – genauer gesagt: aus dem Grundwasser. Über 800.000 Kubikmeter werden jeden Tag gefördert, aufbereitet und in die Haushalte verteilt. Die Grundlage dafür bilden hunderte Brunnen, die über das ganze Land verteilt sind. Sie reichen oft dutzende Meter tief und zapfen verschiedene Grundwasserleiter an, die sich über Jahrtausende gebildet haben.

Damit diese Ressource langfristig sauber bleibt, ist ein ausgeklügeltes Schutzsystem nötig: Rund um jeden Brunnen oder jede Wassergewinnungsanlage werden sogenannte Wasserschutzgebiete ausgewiesen – rechtlich festgelegte Flächen, in denen bestimmte Regeln gelten. Innerhalb dieser Gebiete liegen Wassergewinnungszonen, die den unmittelbaren Schutzraum rund um die Förderstellen markieren.

Das Prinzip ist einfach: Je näher am Brunnen, desto strenger der Schutz. So soll sichergestellt werden, dass Schadstoffe aus Landwirtschaft, Industrie oder Siedlungen gar nicht erst in die Nähe des Trinkwassers gelangen.

Wassergewinnungszonen: Was ist das eigentlich?

Trinkwasser muss nicht nur sauber sein, wenn es aus dem Hahn kommt – es muss schon an seinem Ursprung sauber sein. Genau deshalb gibt es auch in Schleswig-Holstein sogenannte Wassergewinnungszonen, die rund um die Brunnen und Förderstellen festgelegt sind. Sie sind Teil größerer Wasserschutzgebiete und dienen dem Schutz des Grundwassers – der zentralen Quelle für die Trinkwasserversorgung im Land.

Die Wassergewinnungszonen sind dabei in drei Stufen unterteilt:

- Zone I – der Fassungsbereich: Sie umfasst das unmittelbare Umfeld des Brunnens und ist meist eingezäunt. Hier darf so gut wie gar nichts passieren: kein Bau, keine Landwirtschaft, kein öffentlicher Zugang.

- Zone II – die engere Schutzzone: Sie schützt den Bereich, aus dem Regen- und Sickerwasser innerhalb von etwa 50 Tagen zur Förderstelle gelangen könnte. Damit bleiben Krankheitserreger, die sich in dieser Zeit noch nicht zersetzen würden, fern.

- Zone III – die weitere Schutzzone: Sie umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Wassergewinnung. Hier gelten ebenfalls strenge Regeln, etwa für Düngung, Industrie und Abwassereinleitungen.

Diese abgestufte Schutzlogik ist bundesweit geregelt und sorgt dafür, dass unser Trinkwasser möglichst unbelastet bleibt – lange bevor es in die Aufbereitungsanlage gelangt. In Schleswig-Holstein sind derzeit mehr als 200 Wasserschutzgebiete ausgewiesen – jedes mit seinen eigenen Wassergewinnungszonen, definiert durch Verordnungen.

Datenblick: So sieht’s in Schleswig-Holstein aus

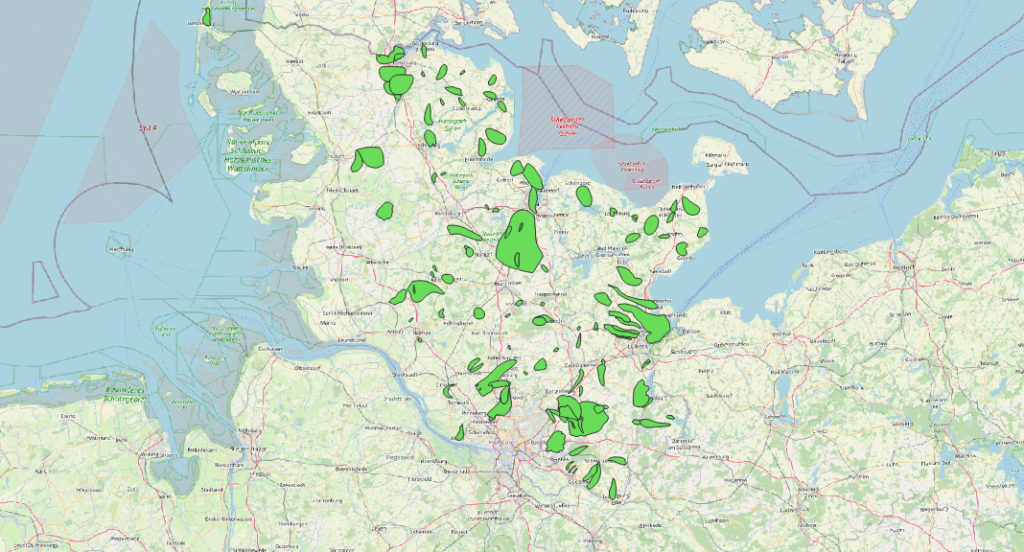

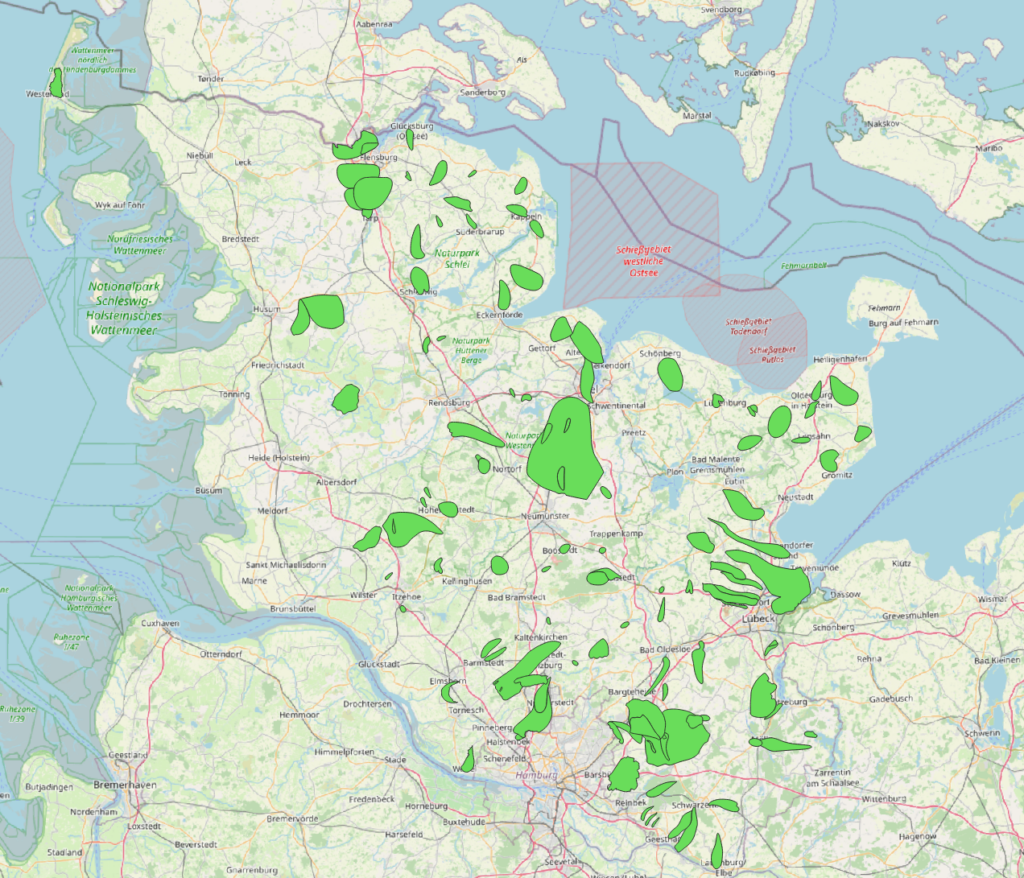

Wassergewinnung ist in Schleswig-Holstein keine Randnotiz – sie ist flächenprägend. Insgesamt sind derzeit 38 offizielle Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Innerhalb dieser Gebiete befinden sich über 400 einzelne Schutzzonen, die den sensiblen Bereich rund um die Trinkwasserbrunnen absichern – eingeteilt in die Stufen I, II und III.

Die Karte zeigt die Grundwassereinzugsgebiete von Wasserwerken mit einer jährlichen Entnahmemenge von über 100.000 Kubikmetern. Es handelt sich um fachlich abgegrenzte, aber rechtlich nicht normierte Schutzräume, die in der Regionalplanung berücksichtigt werden.

Datenquelle: Geologischer Dienst SH / TWSG/TWGG S-H (Stand: 2015)

Die größten zusammenhängenden Schutzflächen finden sich in der Haseldorfer Marsch im Kreis Pinneberg: Dort erstrecken sich die Zonen des gleichnamigen Wasserwerks auf über 52 Quadratkilometer. Ähnlich groß ist das Wasserschutzgebiet Schwentinetal bei Kiel – auch hier werden fast 49 Quadratkilometer Grundwasser langfristig geschützt. Insgesamt umfasst die Fläche aller eingetragenen Zonen rund 1.219 Quadratkilometer – das entspricht etwa vier Prozent der gesamten Landesfläche.

Auffällig: Viele Schutzgebiete liegen nicht in den großen Städten, sondern in eher ländlich geprägten Regionen – dort, wo das Grundwasser noch in ausreichender Qualität und Menge vorhanden ist. Gleichzeitig gelten dort teils strenge Auflagen für Landnutzung, Düngung oder Neubauten. Die ältesten Einträge stammen aus den frühen 1980er-Jahren – und gelten zum Teil bis heute.

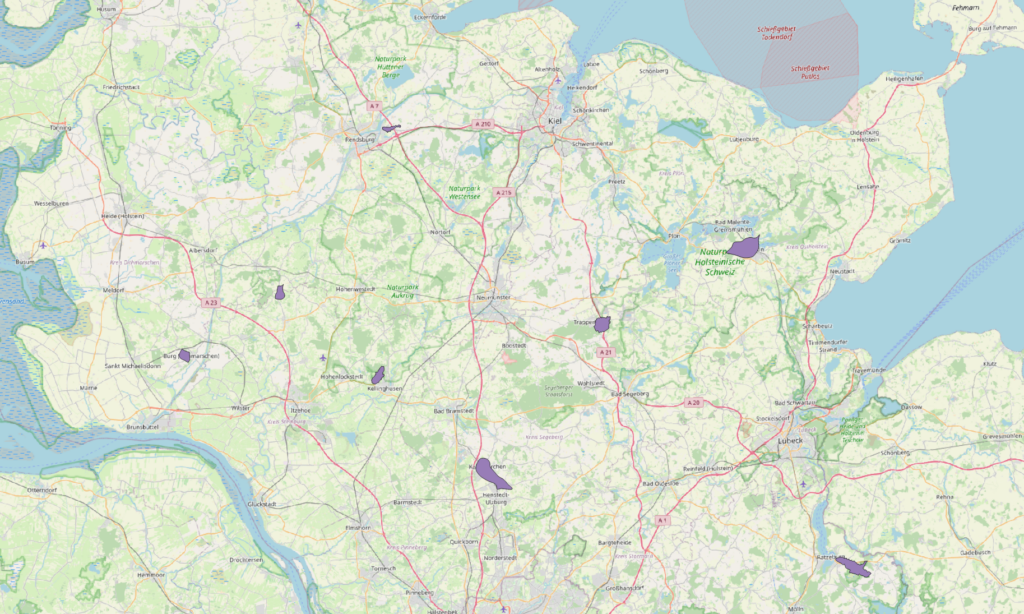

Geplante Trinkwasserschutzgebiete in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind aktuell neun Trinkwasserschutzgebiete in der Planung. Sie reichen von Bornhöved in der Mitte des Landes bis Schwarzenbek im Südosten. Die Größe dieser Gebiete variiert deutlich: Das größte geplante Gebiet liegt bei Schwarzenbek und umfasst fast 13 Quadratkilometer, gefolgt von Eutin und Kaltenkirchen, die jeweils mehr als elf Quadratkilometer Schutzfläche vorsorglich ausweisen.

Diese Flächen sind noch nicht rechtskräftig festgesetzt, haben aber bereits eine hohe fachliche Bedeutung. Ihre Abgrenzung basiert auf hydrogeologischen Gutachten und Grundwasserströmungsmodellen. In den Planungen werden unter anderem die Lage von Brunnen, die geologischen Bedingungen sowie Einzugsbereiche des Grundwassers berücksichtigt.

Einige der geplanten Schutzgebiete – etwa in Ratzeburg-Vorstadt, Kellinghusen oder Burg (Dithmarschen) – sind bereits parzellenscharf digitalisiert. Die Maßstäbe reichen dabei bis 1:5.000, was eine sehr präzise Betrachtung erlaubt. Auch die Tiefe der geplanten Brunnen und die geologischen Schichten im Entnahmebereich sind dokumentiert.

Ob und wann diese Gebiete rechtskräftig werden, hängt vom weiteren Verfahren ab: Öffentlichkeitsbeteiligung, Abwägung mit anderen Interessen – etwa aus Landwirtschaft oder Siedlungsentwicklung – und schließlich eine Verordnung durch die Landesregierung. Bis dahin gelten sie als Planungsgrundlage, die bereits in Entscheidungsprozesse einfließt – etwa bei der Regionalplanung oder bei Bauvorhaben im betroffenen Bereich.

Was bedeutet das für die Menschen?

Für viele Menschen in Schleswig-Holstein ist sauberes Trinkwasser eine Selbstverständlichkeit. Doch was im Alltag ganz beiläufig geschieht – der Griff zum Wasserhahn – beruht auf einem komplexen System aus Schutz, Planung und Kontrolle. Wer in einem Wasserschutzgebiet lebt, bekommt das oft gar nicht mit – oder doch: etwa durch Auflagen bei der Bebauung eines Grundstücks, durch Düngeregeln in der Landwirtschaft oder durch Verzögerungen bei Bauprojekten.

Denn: In den Schutzzonen gelten je nach Stufe unterschiedliche Regeln. In Zone I darf man sich in der Regel gar nicht aufhalten – sie ist meist eingezäunt und liegt direkt am Brunnen. In Zone II ist die Nutzung von Düngemitteln stark eingeschränkt, um Keime und Nitrate fernzuhalten. In Zone III kann es Auflagen für Bauprojekte, Straßenbau oder industrielle Nutzung geben. Das betrifft nicht nur Landwirte, sondern auch Kommunen, Betriebe und private Grundstücksbesitzer.

Gleichzeitig profitieren alle vom hohen Schutzniveau: Das Trinkwasser in Schleswig-Holstein ist nicht nur flächendeckend verfügbar, sondern erfüllt auch hohe Qualitätsstandards. Durch die Schutzgebiete wird verhindert, dass Schadstoffe überhaupt in die Nähe der Wassergewinnung gelangen. Die zuständigen Wasserwerke kontrollieren regelmäßig die chemische und mikrobiologische Beschaffenheit des Wassers – und greifen im Zweifel ein, lange bevor etwas im Hahn ankommt.

Doch die Versorgungssicherheit endet nicht beim Schutz – sie beginnt oft mit der Planung. In Zeiten von Klimawandel, zunehmender Trockenheit und wachsender Bevölkerung steigt der Druck auf die Ressource Grundwasser. Deshalb plant das Land nicht nur neue Schutzgebiete, sondern auch neue Brunnen, die künftig zusätzliche Gebiete erschließen sollen. Die in den Daten verzeichneten geplanten Trinkwasserschutzgebiete sind Teil dieser Strategie: Sie sollen frühzeitig verhindern, dass neue Förderstellen durch intensive Nutzung im Umland gefährdet werden.

Dabei geht es nicht nur um den Schutz bestehender Strukturen, sondern auch um Vorsorge für kommende Generationen. Neue Schutzgebiete – wie derzeit bei Schwarzenbek, Eutin oder Burg in Dithmarschen geplant – markieren die zukünftige Grundlage der Versorgung. Ihre Festsetzung braucht Zeit, Beteiligung und Abwägung. Doch je früher sie definiert sind, desto besser lässt sich die Nutzung von Raum und Wasser miteinander in Einklang bringen.

Trinkwasser fließt für viele Menschen ganz selbstverständlich aus dem Hahn – doch damit das so bleibt, braucht es Planung, Schutz und Weitsicht. Schleswig-Holstein setzt dabei auf ein engmaschiges Netz aus Wasserschutzgebieten, Wassergewinnungszonen und geplanten Erweiterungen. Die Grundlage der Versorgung liegt tief unter unseren Füßen – in einem Grundwasserreservoir, das über Jahrzehnte gereinigt wurde, bevor es gefördert wird.

Mit über tausend Quadratkilometern Schutzfläche und einem klar geregelten Zonensystem sorgt das Land dafür, dass die wichtigste Ressource der Zukunft auch morgen noch verfügbar ist. Neue geplante Gebiete zeigen: Der Schutz wird weitergedacht – nicht erst, wenn es knapp wird, sondern jetzt.

Wer das System versteht, sieht Trinkwasser mit anderen Augen: als kostbares Gut, das täglich still geschützt wird – und als Gemeinschaftsaufgabe, an der alle beteiligt sind.