Schleswig-Holstein zählt zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands – nicht zuletzt wegen seiner langen Küsten, der Nähe zur Natur und den vielfältigen Erholungsangeboten zwischen Nord- und Ostsee. Eine tragende Säule des Tourismus ist die Hotellerie: Sie bildet nicht nur die infrastrukturelle Basis für den Aufenthalt von Millionen Gästen jährlich, sondern ist zugleich Spiegel struktureller Veränderungen in der Branche.

Der vorliegende Bericht basiert auf der amtlichen Statistik der Beherbergungskapazität des Landes Schleswig-Holstein, die kontinuierlich seit 1981 erhoben wird. Erfasst werden dabei alle Beherbergungsstätten mit mindestens zehn Betten – unterteilt in Hotels, Hotels garni, Gasthöfe und Pensionen. Die Auswertung dieser Zeitreihe erlaubt einen einzigartigen Einblick in die Entwicklung des Hotelgewerbes über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren. Im Zentrum der Analyse stehen sowohl die Anzahl der Betriebe als auch die zur Verfügung stehenden Betten. Auf dieser Grundlage lassen sich strukturelle Verschiebungen, langfristige Trends und mögliche Korrelationen identifizieren.

Rückgang bei traditionellen Beherbergungsbetrieben

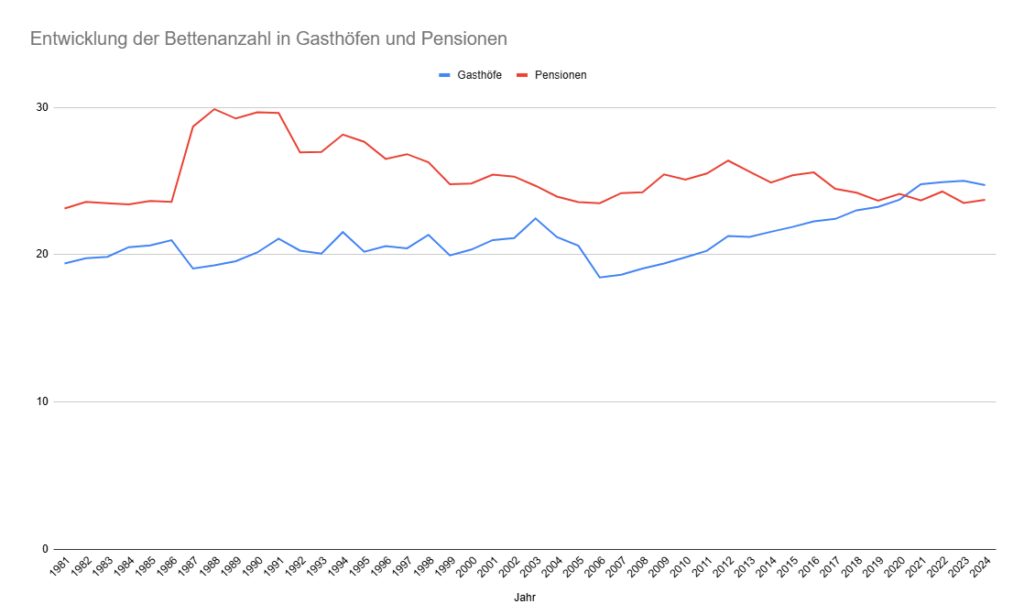

Ein erster, klar erkennbarer Trend betrifft den kontinuierlichen Rückgang traditioneller Beherbergungsformen wie Gasthöfe und Pensionen. Im Jahr 1981 gab es landesweit noch 429 Gasthöfe und 355 Pensionen mit jeweils mindestens zehn Betten. Diese Zahl sank über die folgenden Jahrzehnte stetig: Bis zum Jahr 2000 war die Anzahl der Gasthöfe bereits auf rund 188 gesunken, die der Pensionen lag bei 204. Der Abwärtstrend setzte sich auch im neuen Jahrtausend fort. In den Jahren 2010 bis 2020 beschleunigte sich die Entwicklung erneut, bis die Zahl der Gasthöfe 2024 nur noch bei 79 lag – ein massiver Rückgang. Ähnlich verlief die Entwicklung bei den Pensionen: 2024 existierten nur noch 90 in Schleswig-Holstein.

Dieser strukturelle Rückgang lässt sich mit mehreren Faktoren erklären. Zum einen unterlagen kleinere, familiengeführte Betriebe zunehmend dem wirtschaftlichen Druck eines konsolidierten Hotelmarktes mit wachsendem Konkurrenzdruck durch größere Hotelketten. Zum anderen änderte sich das Reiseverhalten vieler Gäste: Der Wunsch nach Komfort, professionellem Service und einer zentralen Lage führte dazu, dass klassische Gasthöfe oder Pensionen – oft in ländlichen Regionen angesiedelt – zunehmend weniger nachgefragt wurden. Auch demografische Faktoren spielen eine Rolle: Viele Betreiber kleiner Häuser fanden keine Nachfolger, was zu zahlreichen Betriebsschließungen führte.

Zudem ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der ehemaligen Gasthöfe und Pensionen in alternative Nutzungsformen überführt wurde – etwa als Ferienwohnungen oder private Unterkünfte, die statistisch nicht mehr unter die Kategorie der „Beherbergungsstätten mit zehn und mehr Betten“ fallen. Die wachsende Popularität von Plattformen wie Airbnb ab den 2010er-Jahren könnte diese Entwicklung zusätzlich verstärkt haben, auch wenn entsprechende Effekte in der offiziellen Statistik nicht direkt erfasst werden.

Die Veränderung in der Hotelbranche in Schleswig-Holstein

Während Gasthöfe und Pensionen seit den 1980er-Jahren einen massiven Rückgang erlebten, zeigt sich im Segment der klassischen Hotels ein gegenteiliger Trend: Die Anzahl der Betriebe ist in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht gesunken, sondern leicht gestiegen. 1981 wurden in Schleswig-Holstein 453 Hotels mit Restaurant gezählt. Im Jahr 2024 liegt die Zahl bei 488 – ein Zuwachs um rund acht Prozent.

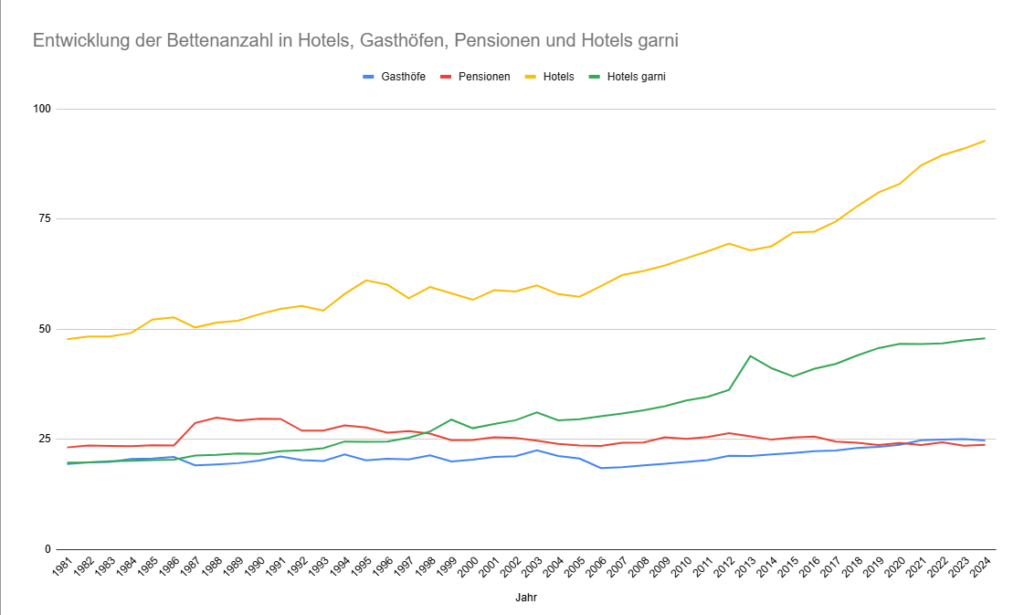

Deutlich dynamischer entwickelte sich die Bettenkapazität dieser Hotels. Von rund 21.600 Betten im Jahr 1981 stieg die Zahl auf über 45.200 im Jahr 2024. Das bedeutet: Die Kapazität hat sich mehr als verdoppelt – ein starkes Signal für die wachsende Bedeutung dieses Segments im schleswig-holsteinischen Tourismus. Der moderate Anstieg bei der Zahl der Hotels in Kombination mit einer stark wachsenden Bettenzahl weist auf eine strukturelle Veränderung hin: Während früher viele kleinere Betriebe den Markt prägten, dominieren heute größere Häuser mit deutlich mehr Betten. Die Entwicklung zeigt, dass in den vergangenen Jahrzehnten entweder bestehende Hotels ausgebaut oder kleinere Betriebe durch größere ersetzt wurden – etwa durch Neubauten, Erweiterungen oder die Expansion von Hotelketten.

Gegenläufig verlief die Entwicklung bei den Hotels garni, also Häusern ohne Restaurantbetrieb, die lediglich Frühstück anbieten. 1981 stellten sie mit 1.105 Betrieben die größte Gruppe innerhalb der Hotellerie. Ihre Bettenkapazität lag mit 21.746 nur knapp über jener der klassischen Hotels. Doch in den folgenden Jahrzehnten sank die Zahl der Hotels garni deutlich. 2024 existieren nur noch 401 dieser Betriebe – ein Rückgang um 64 %. Auch die Zahl der Betten nahm leicht ab und liegt heute bei 19.197.

Diese Entwicklung widerspricht dem landläufigen Bild, dass Hotels garni – etwa wegen geringerer Betriebskosten oder wachsender Nachfrage nach schlichter, effizienter Unterkunft – langfristig auf dem Vormarsch seien. Tatsächlich lässt sich für Schleswig-Holstein beobachten, dass der Marktanteil der Hotels garni sinkt, während klassische Hotels mit Vollangebot ihren Einfluss ausbauen konnten.

Erklärungen dafür könnten unter anderem in der Professionalisierung der Branche liegen. Während Hotels garni lange Zeit insbesondere von kleineren, familiengeführten Häusern geprägt waren, profitieren größere Hotels von Skaleneffekten, Investitionsbereitschaft und einer zunehmend zentralisierten Nachfrage – etwa durch Online-Buchungsplattformen.

Die Analyse der Beherbergungsstatistik Schleswig-Holsteins über mehr als vier Jahrzehnte macht deutlich: Die Hotellerie des Landes hat einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen. Während die Zahl kleinerer Betriebe wie Gasthöfe und Pensionen dramatisch zurückging, konnten klassische Hotels ihren Anteil nicht nur behaupten, sondern sogar ausbauen – sowohl in Bezug auf die Zahl der Betriebe als auch hinsichtlich der angebotenen Betten.

Ein besonders aufschlussreicher Indikator für diese Entwicklung ist die durchschnittliche Bettenzahl pro Betrieb. In den 1980er-Jahren lag sie in klassischen Hotels bei rund 47 Betten pro Haus – 2024 liegt sie bei über 92. Das entspricht nahezu einer Verdopplung der durchschnittlichen Betriebsgröße. Noch deutlicher wird dieser Trend bei Hotels garni: Hier stieg die durchschnittliche Kapazität von 19,7 auf 47,9 Betten – ein Anstieg um über 140 %. Das bedeutet: Auch wenn die Zahl der Hotels garni insgesamt stark sank, wurden die verbleibenden Betriebe deutlich größer.

Im Gegensatz dazu stagnierte die durchschnittliche Bettenanzahl in Gasthöfen und Pensionen – ein Hinweis darauf, dass hier kein vergleichbarer Skaleneffekt stattfand. Die relative Kleinheit dieser Betriebe dürfte ihre wirtschaftliche Verwundbarkeit zusätzlich erhöht haben – insbesondere im Vergleich zu expandierenden Hotels mit größerer Kapazität, besserer Auslastung und höherer Investitionskraft.

Diese Daten stützen die These, dass sich der Markt zunehmend konsolidiert. Größere, professionell geführte Betriebe setzen sich durch, während kleinteilige, oft familiäre Strukturen ausgedünnt werden. Für die touristische Infrastruktur des Landes hat das weitreichende Folgen: Zum einen erhöht sich die betriebliche Effizienz, zum anderen verändert sich das Gesicht der Unterkünfte – weg von Vielfalt, hin zu Standardisierung und Professionalisierung.

Die Politik steht damit vor strategischen Fragen: Soll die Entwicklung lediglich abgebildet und begleitet werden? Oder braucht es gezielte Maßnahmen, um bestimmte Unterkunftsformen – etwa familiengeführte Pensionen – aktiv zu fördern und Vielfalt im Angebot zu sichern? Auch Aspekte der Nachhaltigkeit, regionalen Wertschöpfung und sozialen Infrastruktur sind künftig stärker in die Debatte einzubeziehen.

Im Gespräch: Zwischen Bürokratie und Digitalisierung – die Realität im Hotelalltag

Im direkten Austausch mit einem Hotel garni in Schleswig-Holstein zeigt sich, wie stark sich die Rahmenbedingungen für privat geführte Beherbergungsbetriebe verändert haben. Der Betrieb blickt auf mehrere Jahrzehnte Erfahrung zurück und beschreibt eine spürbare Verschiebung sowohl auf Gästeseite als auch im unternehmerischen Alltag. Die klassische Klientel von Geschäftsreisenden und Tagungsgästen sei heute deutlich gemischter: Kurzurlauber, Kulturreisende und internationale Durchreisende prägten zunehmend das Bild. Der Betrieb habe darauf frühzeitig reagiert – mit kontinuierlichen baulichen Anpassungen, einem strategischen Verzicht auf Küchenbetrieb und der Auslagerung von Verpflegungsleistungen an externe Dienstleister.

Die größten Herausforderungen werden in der zunehmenden Regulierung und dem gestiegenen Dokumentationsaufwand gesehen. Die Betreiber:innen kritisieren insbesondere die Vielzahl gesetzlicher Vorgaben, etwa im Bereich Personal, Datenschutz oder Nachverfolgbarkeit. Der Wunsch nach Entlastung ist deutlich: Helfen würden „weniger Vorschriften und Gesetze, weniger Dokumentationspflichten“ und ein „positiveres Image der Ausbildung“ im Hotelfach.

Zugleich wird die Rolle von Online-Buchungsportalen ausdrücklich positiv bewertet. Die Sichtbarkeit über Plattformen wie Booking.com sei ein entscheidender Vorteil – besonders für Betriebe ohne eigene Marketingabteilung. Buchungen liefen heute überwiegend digital, bezahlt werde nur bei erfolgreicher Vermittlung. Dass die Zahl an Kanälen zugenommen hat, wird dabei als Herausforderung, aber auch als Chance gesehen.

Auch gesellschaftliche Veränderungen schlagen sich im Betriebsalltag nieder. Der allgemeine Fachkräftemangel und der demografische Wandel seien spürbar, ebenso wie strukturelle Hürden bei der Integration von Mitarbeitenden mit Behinderung oder Migrationshintergrund. Dennoch werde aktiv ausgebildet, teils mit Erfolg: Eine neue Auszubildende habe sich bereits für das kommende Jahr angekündigt.

Positiv wird schließlich die gestiegene Relevanz des Inlandstourismus gesehen. Gerade in Zeiten internationaler Unsicherheiten – von geopolitischen Krisen bis hin zu klimabedingten Reiseeinschränkungen – habe sich die Nachfrage nach verlässlichen, gut erreichbaren Zielen im eigenen Land verstärkt. Auch das sei ein Teil der Realität im Hotelalltag heute.