In den 1960er-Jahren war Deutschland ein Land voller Kinderwagen. Ein Blick auf die Geburtenzahlen der letzten Jahrzehnte zeigt, dass gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Veränderungen einen enormen Einfluss darauf hatten, wie viele Babys das Licht der Welt erblickten.

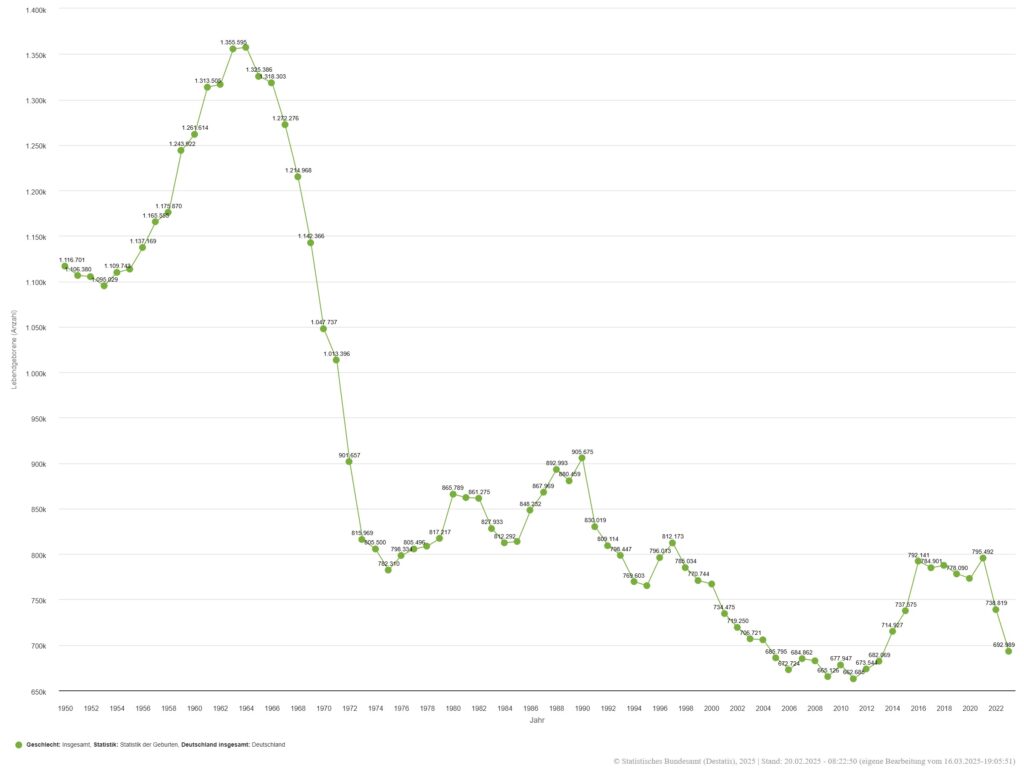

Während im Jahr 1964 noch 1.357.304 Babys das Licht der Welt erblickten, waren es 2011 nur noch 662.685. Im Jahr 2023 lagen wir bei 692.989 Geburten, also in etwa auf dem Stand von 2013 und nur unwesentlich höher als in 2011.

Der Babyboom: Deutschlands Kinderreiche Jahre

Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs erlebte Deutschland ein beispielloses Wirtschaftswachstum – und einen wahren Babyboom. Zwischen 1950 und 1964 stieg die Zahl der Geburten kontinuierlich an und erreichte im Jahr 1964 mit 1.357.304 Neugeborenen ihren Höhepunkt. Dieser Boom war nicht nur in Deutschland zu beobachten, sondern auch in vielen anderen westlichen Ländern, etwa in den USA („Baby Boomer Generation“) oder Frankreich.

Doch was machte diese Zeit so geburtenstark?

Der wirtschaftliche Aufschwung spielte eine zentrale Rolle. Nach Jahren der Entbehrungen setzte in den 1950er-Jahren das „Wirtschaftswunder“ ein. Dank steigender Produktivität und gezielter staatlicher Fördermaßnahmen erholte sich die deutsche Wirtschaft rasant. Die Arbeitslosigkeit sank, die Löhne stiegen, und für viele Familien wurde der Traum vom eigenen Haus und einem gesicherten Leben mit Kindern zur Realität. Eine steigende Kaufkraft und sozialpolitische Maßnahmen wie das Kindergeld stärkten zusätzlich das Vertrauen in eine sichere Zukunft. Wer eine Familie gründete, tat dies mit der Gewissheit, dass es wirtschaftlich aufwärtsging.

Neben den finanziellen Rahmenbedingungen spielten auch gesellschaftliche Normen eine große Rolle. Die Familie stand im Mittelpunkt des Lebens, und die traditionelle Rollenverteilung war klar definiert: Männer sorgten für das Einkommen, Frauen kümmerten sich um Haushalt und Kinder. In dieser Zeit war es selbstverständlich, jung zu heiraten und eine Familie zu gründen. Verhütungsmethoden waren kaum verbreitet, und Schwangerschaften wurden gesellschaftlich erwartet. Der gesellschaftliche Druck, eine Familie zu gründen, war hoch, gleichzeitig gab es wenig Alternativen oder Hindernisse, die diesem Wunsch im Wege standen.

Medizinische Fortschritte trugen ebenfalls zur hohen Geburtenrate bei. Verbesserte Gesundheitsversorgung und die fortschreitende Modernisierung von Krankenhäusern führten dazu, dass weniger Neugeborene starben. Die Säuglingssterblichkeit sank erheblich, was dazu beitrug, dass mehr Familien mehrere Kinder bekamen. Auch die Lebenserwartung stieg an, was insgesamt für stabilere Familienverhältnisse sorgte.

Dieser anhaltende Geburtenboom hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft. Schulen und Kindergärten mussten erweitert werden, neue Wohnsiedlungen entstanden in den Vorstädten, um Platz für junge Familien zu schaffen. Gleichzeitig wuchsen neue Herausforderungen heran: Je mehr Kinder geboren wurden, desto mehr mussten in den kommenden Jahrzehnten auch in Ausbildung und Arbeitsmarkt integriert werden. Doch in den frühen 1960er-Jahren war an einen Rückgang der Geburtenzahlen noch nicht zu denken. Erst wenige Jahre später sollte sich das Bild drastisch ändern.

Das Ende des Booms: Sinkende Geburtenzahlen ab den 1970er-Jahren

Während die 1960er-Jahre von einer Hochphase der Geburten geprägt waren, setzte in den 1970er-Jahren eine abrupte Kehrtwende ein. Plötzlich wurden deutlich weniger Kinder geboren. Die Zahl der Neugeborenen fiel rapide – von über 1,3 Millionen Geburten im Jahr 1964 auf unter 800.000 im Jahr 1975. Innerhalb eines Jahrzehnts hatte sich das Bild grundlegend gewandelt.

Ein wesentlicher Faktor für diesen drastischen Einbruch war die gesellschaftliche Veränderung in Bezug auf Familie, Partnerschaft und die Rolle der Frau. Die traditionellen Familienmodelle der Nachkriegszeit gerieten zunehmend ins Wanken. Frauen begannen, sich verstärkt auf Bildung und Beruf zu konzentrieren, anstatt früh eine Familie zu gründen. Der Zugang zu höherer Bildung verbesserte sich, und immer mehr Frauen strebten nach finanzieller Unabhängigkeit. Damit verschob sich die durchschnittliche Heirats- und Geburtenrate nach hinten, und das klassische Modell der Hausfrau und Mutter verlor an Bedeutung.

Ein weiterer zentraler Grund für den Geburtenrückgang war die Einführung der Antibabypille. Seit Ende der 1960er-Jahre stand Frauen erstmals eine zuverlässige Verhütungsmethode zur Verfügung, die es ihnen ermöglichte, ihre Familienplanung selbstbestimmt zu steuern. Dies führte dazu, dass viele Paare bewusster entschieden, wann und ob sie Kinder bekommen wollten. Die Möglichkeit zur effektiven Verhütung bedeutete nicht nur weniger ungeplante Schwangerschaften, sondern auch eine grundsätzliche Veränderung im gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität und Familienplanung.

Parallel dazu spielte auch eine politische Entscheidung eine maßgebliche Rolle: die Reform des Abtreibungsrechts. 1972 wurde in der DDR die Fristenregelung eingeführt, die Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Wochen legalisierte. In der Bundesrepublik folgte 1974 eine ähnliche Reform, auch wenn sie später durch das Bundesverfassungsgericht teilweise wieder eingeschränkt wurde. Die Möglichkeit eines legalen Schwangerschaftsabbruchs veränderte die Geburtenstatistik erheblich, da Frauen nun mehr Kontrolle über ihre Familienplanung hatten.

Neben den gesellschaftlichen und politischen Veränderungen wirkten sich auch wirtschaftliche Faktoren auf die Geburtenzahlen aus. Die Ölkrise von 1973 brachte eine globale Rezession mit sich, die auch Deutschland traf. Die Arbeitslosigkeit stieg, und die wirtschaftliche Unsicherheit führte dazu, dass viele Paare eine Familiengründung aufschoben oder sich bewusst für weniger Kinder entschieden. In einer Zeit, in der materielle Sicherheit nicht mehr selbstverständlich war, traten wirtschaftliche Überlegungen in den Vordergrund.

All diese Faktoren führten dazu, dass sich die Geburtenrate in Deutschland langfristig veränderte. Während der Babyboom der Nachkriegszeit von wirtschaftlichem Optimismus und gesellschaftlicher Stabilität geprägt war, brachten die 1970er-Jahre eine neue Realität mit sich: Familie war nicht mehr die einzig denkbare Lebensform, Frauen hatten neue Freiheiten, und wirtschaftliche Unsicherheiten machten die Entscheidung für Kinder komplexer. Diese Entwicklung setzte sich in den kommenden Jahrzehnten fort – mit weitreichenden Folgen für die deutsche Gesellschaft.

Ein neuer Tiefpunkt: Der Geburteneinbruch nach der Wiedervereinigung

Die Wiedervereinigung Deutschlands 1990 markierte einen historischen Wendepunkt – politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Doch während das Land zusammenwuchs, gingen die Geburtenzahlen drastisch zurück. Besonders in Ostdeutschland erlebte man einen beispiellosen Geburteneinbruch.

In der DDR waren die Geburtenraten bis 1989 relativ stabil. Dies lag unter anderem an der staatlich geförderten Familienpolitik. Frauen erhielten großzügige Mutterschutzregelungen, es gab ein flächendeckendes Netz an Kinderbetreuungseinrichtungen, und sozialistische Arbeitsmodelle ermöglichten es Müttern, schnell wieder ins Berufsleben einzusteigen. Mit der Wiedervereinigung änderte sich jedoch alles. Die Planwirtschaft brach zusammen, Betriebe schlossen, und die Arbeitslosigkeit schnellte in die Höhe. Plötzlich herrschte eine Unsicherheit, die viele junge Paare zögern ließ, Kinder zu bekommen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Zwischen 1989 und 1994 halbierte sich die Geburtenzahl in Ostdeutschland fast. Während es 1989 noch rund 200.000 Geburten gab, waren es 1994 weniger als 90.000 (Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)). Diese Entwicklung war weltweit einzigartig – kein anderes Land hatte in Friedenszeiten einen so starken und schnellen Geburtenrückgang erlebt.

Neben der wirtschaftlichen Unsicherheit spielte auch die Abwanderung eine entscheidende Rolle. Viele junge Menschen, insbesondere Frauen im gebärfähigen Alter, verließen Ostdeutschland in Richtung Westen auf der Suche nach besseren Berufsperspektiven. Zurück blieben oft ältere Bevölkerungsgruppen, wodurch die Geburtenrate weiter sank.

Doch auch in Westdeutschland zeigte sich in den 1990er-Jahren ein anhaltender Trend zu weniger Geburten. Die Gesellschaft hatte sich gewandelt: Frauen bekamen später Kinder oder verzichteten ganz darauf, da Karriere und persönliche Freiheit zunehmend an Bedeutung gewannen. Zudem gab es eine wachsende Skepsis gegenüber der Zukunft, da wirtschaftliche Krisen und Unsicherheiten die Entscheidung für eine Familie beeinflussten.

Bis Mitte der 2000er-Jahre blieb die Geburtenrate in Deutschland auf einem historisch niedrigen Niveau. Die Wiedervereinigung hatte nicht nur politische und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich gebracht, sondern auch langfristige demografische Folgen, die bis heute spürbar sind. Erst in den folgenden Jahrzehnten sollte sich die Lage langsam wieder stabilisieren.

Das 21. Jahrhundert: Deutschland wird kinderärmer

Mit dem Übergang ins 21. Jahrhundert setzte sich der langfristige Abwärtstrend der Geburtenzahlen in Deutschland weiter fort. Während in den 1950er- und 1960er-Jahren noch über eine Million Kinder jährlich geboren wurden, erreichte die Geburtenzahl im Jahr 2011 mit nur 662.685 Neugeborenen einen historischen Tiefpunkt. Deutschland war endgültig zu einem Land mit einer der niedrigsten Geburtenraten weltweit geworden.

Mehrere Faktoren trugen zu dieser Entwicklung bei. Einer der wichtigsten war der gesellschaftliche Wandel hin zu einem neuen Familien- und Lebensmodell. Während es in den Nachkriegsjahrzehnten selbstverständlich war, früh eine Familie zu gründen, verschoben sich die Prioritäten vieler junger Menschen zunehmend. Ausbildung und Karriere rückten in den Vordergrund, während die Entscheidung für Kinder oft erst später – oder gar nicht mehr – getroffen wurde. Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes stieg stetig an und lag 2020 bereits bei über 30 Jahren (Statistisches Bundesamt).

Auch wirtschaftliche Unsicherheiten spielten eine entscheidende Rolle. Die frühen 2000er-Jahre waren von Reformen geprägt, die insbesondere für junge Menschen und Familien finanzielle Herausforderungen mit sich brachten. Die Einführung der Agenda 2010, steigende Mieten in den Städten und unsichere Beschäftigungsverhältnisse führten dazu, dass sich viele Paare die Frage stellten, ob sie sich Kinder überhaupt leisten konnten. Die Kosten für Wohnen, Kinderbetreuung und Bildung stiegen kontinuierlich, während klassische Familienmodelle mit nur einem arbeitenden Elternteil zunehmend unerschwinglich wurden.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die in Deutschland lange Zeit nur unzureichend unterstützt wurde. Während Länder wie Frankreich oder Schweden in großem Umfang auf den Ausbau von Kindertagesstätten und flexible Arbeitszeitmodelle setzten, hinkte Deutschland hinterher. Viele Frauen sahen sich gezwungen, zwischen Karriere und Familie zu wählen, da es oft an Betreuungsmöglichkeiten mangelte oder eine Rückkehr in den Job nach der Elternzeit erschwert wurde.

Gleichzeitig nahm die Zahl der Kinderlosen zu. Während in den 1960er-Jahren fast jede Frau in Deutschland mindestens ein Kind bekam, blieb mittlerweile rund ein Viertel aller Frauen dauerhaft kinderlos. Insbesondere Akademikerinnen entschieden sich häufiger gegen Kinder, da sich Beruf und Familie nur schwer vereinbaren ließen.

Deutschland wurde damit zu einem Land des demografischen Wandels. Die sinkenden Geburtenzahlen führten dazu, dass die Gesellschaft rapide alterte. Die Auswirkungen dieser Entwicklung wurden immer sichtbarer: Schulen mussten schließen, ländliche Regionen verwaisten, und der Arbeitsmarkt geriet zunehmend unter Druck. Während in anderen Ländern durch gezielte Maßnahmen die Geburtenraten stabil blieben oder sogar stiegen, rutschte Deutschland weiter in die demografische Krise.

Erst ab 2015 gab es leichte Anzeichen einer Erholung, doch die strukturellen Probleme blieben bestehen. Die niedrige Geburtenrate des 21. Jahrhunderts ist nicht nur eine statistische Entwicklung, sondern eine Herausforderung, die die Zukunft des Landes maßgeblich beeinflussen wird.

Die leichte Erholung ab 2015: Ein Hoffnungsschimmer?

Nach Jahrzehnten des Geburtenrückgangs zeichnete sich ab 2015 eine leichte Trendwende ab. Die Zahl der Neugeborenen in Deutschland stieg erstmals seit langer Zeit wieder spürbar an. Während 2011 mit 662.685 Geburten noch der historische Tiefpunkt erreicht wurde, lag die Zahl der Neugeborenen 2016 bereits bei über 770.000. Diese Entwicklung ließ Hoffnung aufkeimen, dass Deutschland möglicherweise die Talsohle durchschritten hatte.

Ein entscheidender Faktor für diesen Anstieg war die veränderte Familienpolitik. In den Jahren zuvor hatte die Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen eingeführt, die es Paaren erleichtern sollten, Kinder zu bekommen. Das Elterngeld, das 2007 eingeführt wurde, sorgte für eine finanzielle Absicherung in den ersten Lebensmonaten eines Kindes und ermöglichte es insbesondere Vätern, eine aktivere Rolle in der Kinderbetreuung zu übernehmen. Zudem wurde der Ausbau von Kindertagesstätten massiv vorangetrieben, wodurch die Betreuungssituation für berufstätige Eltern spürbar verbessert wurde.

Neben politischen Maßnahmen spielte auch die gestiegene wirtschaftliche Stabilität eine Rolle. Nach der Finanzkrise von 2008 erholte sich die deutsche Wirtschaft deutlich, die Arbeitslosigkeit sank, und das Vertrauen in eine sichere Zukunft wuchs. In Zeiten wirtschaftlicher Sicherheit neigen Menschen eher dazu, eine Familie zu gründen – ein Muster, das sich auch in anderen europäischen Ländern beobachten lässt.

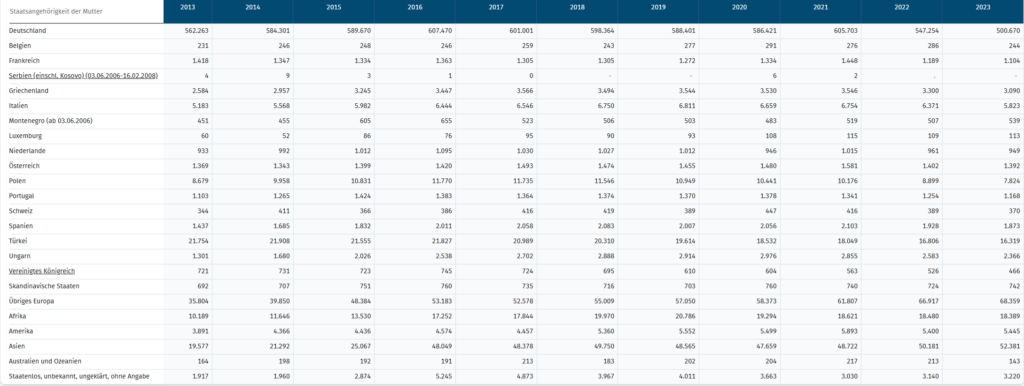

Ein weiterer bedeutender Aspekt war die Zuwanderung. In den Jahren 2015 und 2016 kamen viele junge Menschen nach Deutschland, insbesondere aus Ländern mit traditionell höheren Geburtenraten wie Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Diese Gruppe junger Einwanderer trug maßgeblich zum Anstieg der Geburtenzahlen bei, da sie sich im Durchschnitt früher für Kinder entscheidet als die deutsche Bevölkerung. Studien des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit eine höhere Geburtenrate haben als deutsche Frauen.

Die größte Veränderung zeigt sich bei Müttern mit asiatischer Staatsangehörigkeit mit +27.314 Geburten seit 2015. Dieser Anstieg könnte mit der verstärkten Migration aus Ländern wie Syrien, Afghanistan und dem Irak in den Jahren 2015/16 zusammenhängen. Viele der Geflüchteten waren junge Menschen, was sich nun in den Geburtenzahlen widerspiegeln könnte.

Trotz dieser positiven Entwicklung blieb die Geburtenrate insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau erreichte 2016 mit 1,59 Kindern pro Frau zwar den höchsten Wert seit den 1970er-Jahren, lag aber immer noch unter dem Niveau, das für eine stabile Bevölkerungsentwicklung notwendig wäre. Zum Vergleich: In Ländern wie Frankreich oder Schweden liegt die Geburtenrate konstant über 1,7 Kindern pro Frau.

Die leichte Erholung der Geburtenzahlen in den Jahren nach 2015 zeigt, dass familienpolitische Maßnahmen, wirtschaftliche Stabilität und Migration durchaus Einfluss auf die Entwicklung haben können. Dennoch reicht dieser Anstieg nicht aus, um den demografischen Wandel in Deutschland aufzuhalten. Ohne nachhaltige Anreize für Familien wird es schwierig bleiben, eine langfristige Trendwende einzuleiten.

Blick in die Zukunft: Wie entwickeln sich die Geburtenzahlen weiter?

Die jüngste Erholung der Geburtenzahlen in Deutschland gibt Anlass zur Hoffnung, doch sie ist fragil. Die Zahlen zeigen, dass der leichte Anstieg seit 2015 maßgeblich von Müttern mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit getragen wurde. Ohne diesen Einfluss wäre die Geburtenrate wohl weiter auf einem niedrigen Niveau verharrt. Die entscheidende Frage ist nun, ob Deutschland langfristig in der Lage sein wird, seine Geburtenzahlen zu stabilisieren – und ob familienpolitische Maßnahmen ausreichen, um den demografischen Wandel abzufedern.

Ein entscheidender Faktor für die Entwicklung der Geburtenzahlen ist die wirtschaftliche Stabilität. Historisch gesehen korreliert eine positive wirtschaftliche Entwicklung mit steigenden Geburtenraten. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten hingegen neigen Paare dazu, Familiengründungen aufzuschieben oder zu verkleinern. Die derzeitigen Herausforderungen – steigende Wohnkosten, unsichere Beschäftigungsverhältnisse und die anhaltenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sowie der Energiekrise – könnten sich dämpfend auf die Geburtenrate auswirken.

Zudem bleibt die Frage, ob die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine höhere Geburtenrate überhaupt zulassen. In Ländern wie Frankreich oder Schweden sind die Geburtenraten konstant höher als in Deutschland. Dies liegt unter anderem an umfassenderen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein flächendeckendes Kita-Angebot, flexible Arbeitsmodelle und finanzielle Anreize für Familien tragen dazu bei, dass Kinderwünsche eher realisiert werden. Deutschland hat in den letzten Jahren Fortschritte gemacht, etwa durch den Ausbau der Kinderbetreuung und das Elterngeld. Doch im internationalen Vergleich gibt es weiterhin Defizite, insbesondere bei der Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen und der gesellschaftlichen Akzeptanz von Elternzeit für Väter.

Ein weiterer Aspekt ist die Migration. Die Geburtenrate in Deutschland wurde in den letzten Jahren maßgeblich durch Mütter mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit gestützt. Ob dieser Effekt anhält, hängt von der künftigen Zuwanderungspolitik ab. Sollten die Einwanderungszahlen sinken oder sich die Integration von Migrantenfamilien verschlechtern, könnte dies langfristig zu einem erneuten Rückgang der Geburtenrate führen.

Der demografische Wandel ist längst Realität. Schon heute gibt es mehr Sterbefälle als Geburten in Deutschland, und die Bevölkerung wächst nur noch aufgrund von Migration. Ohne eine nachhaltige Familienpolitik und strukturelle Verbesserungen wird sich die Alterung der Gesellschaft weiter beschleunigen – mit gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt, die Sozialsysteme und das Rentensystem.

Ob Deutschland seine Geburtenrate langfristig stabilisieren kann, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass es ohne gezielte Maßnahmen kaum möglich sein wird, eine demografische Schrumpfung zu verhindern. Andere Länder haben gezeigt, dass durchdachte Familienpolitik einen Unterschied machen kann. Die Frage ist, ob Deutschland bereit ist, diesen Weg konsequent zu gehen.