Damp, gelegen auf der Halbinsel Schwansen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste, ist heute ein Synonym für modernen Ostseeurlaub und innovative Gesundheitsangebote. Doch der Weg von einem landwirtschaftlich geprägten Gutsdorf zu einem der bekanntesten Ferien- und Reha-Zentren Deutschlands war lang und von tiefgreifenden Umbrüchen geprägt. Besonders die Entwicklung des Tourismus seit den 1960er Jahren hat das Gesicht der Gemeinde und der gesamten Region grundlegend verändert. Dieser Artikel zeichnet die Geschichte Damps mit besonderem Fokus auf die touristische Entwicklung nach und zeigt, wie sich ein kleines Dorf zu einer touristischen Modellregion mit überregionaler Strahlkraft wandelte.

Die Anfänge: Von der Gutswirtschaft zur Gemeinde

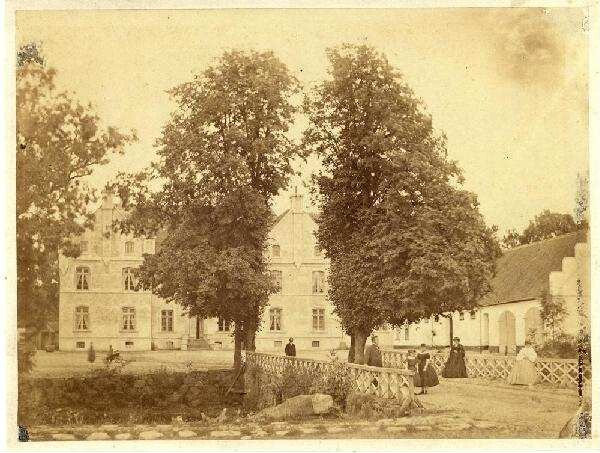

Die Geschichte Damps ist eng mit dem Gut Damp verbunden, das erstmals 1463 urkundlich erwähnt wurde. Über Jahrhunderte prägte das Gut die wirtschaftliche, soziale und bauliche Struktur der Region. Die Landwirtschaft war bis weit ins 20. Jahrhundert die Haupteinnahmequelle der Bevölkerung. Die Gemeinde Damp entstand 1928 durch den Zusammenschluss der Gutsbezirke Damp und Dorotheenthal. Der Name der Gemeinde leitet sich direkt vom Gut ab – eine Seltenheit in Schleswig-Holstein und Ausdruck der historischen Dominanz des Gutes.

Bis in die 1960er Jahre war das Leben in Damp vom Rhythmus der Landwirtschaft bestimmt. Doch der Strukturwandel setzte der traditionellen Gutswirtschaft zu: Die Zahl der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft nahm rapide ab, viele kleinere und mittlere Betriebe mussten aufgeben. Auch das lokale Gewerbe schrumpfte. Die Gemeinde stand vor der Herausforderung, neue wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen, um Abwanderung und Verödung entgegenzuwirken.

Die Geburtsstunde des Tourismus: Planung und Bau von „Damp 2000“

Der entscheidende Wendepunkt kam Ende der 1960er Jahre. Am 5. Dezember 1968 beschloss die Gemeindevertretung, ein eigenes Ostseebad zu planen. Damit folgte Damp einem deutschlandweiten Trend: In dieser Zeit wurden vielerorts große Ferienparks und Urlaubsanlagen konzipiert, um dem wachsenden Bedarf an Freizeit und Erholung gerecht zu werden.

Ein Baukonsortium aus Nordrhein-Westfalen sicherte sich die Felder direkt am Strand und investierte rund 200 Millionen Mark in eine der damals modernsten Ferienanlagen Deutschlands. Auf einer Fläche von 65 Hektar entstand in Rekordzeit der Ferienpark „Damp 2000“ – mit 7.000 Betten, einem künstlichen Jachthafen, einer Promenade mit Geschäften, Restaurants und Freizeitangeboten sowie 300 sogenannten Nurdachhäusern, die nach DDR-Vorbild gefertigt und von Arbeitern aus der DDR aufgebaut wurden.

Die Bauarbeiten begannen 1969, und bereits am 13. Juni 1973 wurde das Ostseebad feierlich eröffnet. Die ersten Test-Touristen kamen im Sommer 1973 mit Bussen aus Hamburg – für 20 Mark konnten sie ein Wochenende „probewohnen“. Die Eröffnung war ein gesellschaftliches Ereignis mit prominenten Gästen und musikalischer Begleitung durch Roberto Blanco und Katja Ebstein.

Die ersten Jahre: Tourismus als Motor des Wandels

Mit der Eröffnung von „Damp 2000“ begann eine neue Ära. Die Anlage war von Beginn an auf eine große Zahl von Gästen ausgelegt und bot eine damals einzigartige Infrastruktur: Neben Hotels, Ferienwohnungen und den markanten Nurdachhäusern gab es Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, ein subtropisches Schwimmbad, Sportanlagen, einen Jachthafen und zahlreiche Freizeitangebote.

Der Ferienpark setzte neue Maßstäbe für den Massentourismus an der deutschen Ostseeküste. Die Bettenkapazität lag bei über 7.000, die Zahl der Übernachtungen stieg schnell auf mehrere Hunderttausend pro Jahr. Mit der Eröffnung entstanden rund 1.700 neue Arbeitsplätze – eine enorme Zahl für die ländlich geprägte Region. Der Tourismus wurde zum wichtigsten Wirtschaftszweig und ersetzte die Landwirtschaft als Haupteinnahmequelle.

Die Gemeinde profitierte nicht nur wirtschaftlich, sondern auch infrastrukturell: Neue Straßen, Versorgungsleitungen und Freizeitangebote verbesserten die Lebensqualität für Einheimische und Gäste gleichermaßen. Die touristische Entwicklung machte Damp zu einem überregional bekannten Urlaubsort und Vorbild für andere Ferienzentren.

Die Erweiterung des Konzepts: Gesundheit und Tourismus

Schon während der Bauphase wurde das ursprüngliche Konzept einer rein touristischen Nutzung erweitert. Die Verantwortlichen erkannten das Potenzial, Tourismus und Medizin zu verbinden – ein damals bundesweit einmaliger Ansatz.

1974 wurde die Ostseeklinik Damp eröffnet, die als erste deutsche Klinik für Sportmedizin unter Leitung von Prof. Dr. Hannes Schoberth internationale Bekanntheit erlangte. Kurz darauf folgten eine Kurklinik und eine Reha-Klinik, die sich auf Orthopädie, Kardiologie und Neurologie spezialisierten. In den folgenden Jahren kamen ein Lehrinstitut für Physikalische Therapie, eine Krankenpflegeschule und weitere medizinische Einrichtungen hinzu.

Diese Kombination aus Urlaub, Wellness und medizinischer Versorgung wurde zum Markenzeichen Damps und trug wesentlich zur ganzjährigen Auslastung der Bettenkapazitäten bei. Patienten und ihre Angehörigen nutzten die touristische Infrastruktur, während Urlauber von den Gesundheits- und Wellnessangeboten profitierten. Das „Vital Centrum“, 2001 eröffnet, vereinte Wellness, Fitness und Beauty unter einem Dach und machte Damp zu einem Vorreiter des modernen Gesundheitstourismus.

Ausbau und Wandel: Damp als Ferienpark der zweiten Generation

In den 1990er Jahren wurde das Angebot kontinuierlich erweitert und modernisiert. Damp entwickelte sich zu einem Ferienpark der „zweiten Generation“: Neben klassischen Unterkünften kamen ein großes Indoor-Fun- und Sportcenter, ein Wellnesscenter, ein Minigolfplatz und zahlreiche Wassersportmöglichkeiten hinzu. Das subtropische Schwimmbad wurde 2012 zum Entdeckerbad umgebaut, das mit Rutschen, Themensaunen und Erlebnisbereichen neue Zielgruppen ansprach.

Die Vielfalt der Angebote ermöglichte einen Urlaub zu jeder Jahreszeit und für alle Altersgruppen. Familien, Sportler, Senioren und Gesundheitsurlauber fanden in Damp passende Angebote. Die ganzjährige Auslastung der Bettenkapazitäten – heute über 5.000 Betten im Resort und den Kliniken – ist ein Alleinstellungsmerkmal und sichert die wirtschaftliche Stabilität der Region.

Auch architektonisch setzte Damp Akzente: Die Hochhäuser mit mehr als acht Etagen prägen das Landschaftsbild und sind weithin sichtbare Wahrzeichen. Der künstliche Hafen, die Promenade und die Freizeitbauten veränderten das Gesicht der Küste grundlegend. Diese Eingriffe in Natur und Landschaft waren nicht unumstritten, ermöglichten aber die Entwicklung zu einem der größten Ferienzentren Deutschlands.

Soziale und ökologische Auswirkungen

Die touristische Entwicklung Damps brachte enorme wirtschaftliche Impulse, aber auch Herausforderungen. Die Schaffung von 1.700 Arbeitsplätzen machte Damp zum wichtigsten Arbeitgeber der Region und stoppte die Abwanderung. Neue Einwohner zogen zu, die Infrastruktur wurde ausgebaut und modernisiert. Die Gemeinde übernahm zunehmend die Funktion eines überörtlichen Zentrums, insbesondere im Bereich Freizeit, Gesundheit und Versorgung.

Gleichzeitig waren die Eingriffe in die Natur erheblich: Große Flächen wurden bebaut und versiegelt, der Wasserhaushalt des Bodens veränderte sich, Sand wurde angespült und der Hafen künstlich angelegt. Der Energie- und Wasserverbrauch stieg, ebenso das Abfall- und Abwasseraufkommen. Die Hochhäuser und die touristische Infrastruktur prägten das Landschaftsbild dauerhaft und führten zu kontroversen Diskussionen über Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Die Gemeinde und die Betreiber des Ferienzentrums reagierten mit Investitionen in moderne Technik, Abwasserreinigung und nachhaltige Energieversorgung. Der Wiederaufbau und die Sanierung des Hafens nach Sturmfluten, zuletzt nach der Jahrhundertflut 2023, erfolgten mit Fokus auf Küstenschutz und ökologische Standards.

Damp heute: Modellregion für Tourismus und Gesundheit

Heute ist Damp ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Verbindung von Tourismus, Gesundheit und regionaler Entwicklung. Das Ostsee Resort Damp bietet moderne Hotels, Ferienhäuser, ein Erlebnisbad, Wellness- und Sportangebote, einen Jachthafen, vielfältige Gastronomie und ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Die medizinischen Einrichtungen genießen einen exzellenten Ruf und ziehen Patienten aus dem In- und Ausland an.

Die Gemeinde ist mit ihren rund 1.700 Arbeitsplätzen und 375.000 Übernachtungen pro Jahr ein wirtschaftliches Schwergewicht in der Region. Der Tourismus finanziert nicht nur das Resort, sondern auch zahlreiche Zulieferbetriebe, Handwerksunternehmen und Dienstleister im Umland. Die touristische Entwicklung hat Damp zu einem lebendigen, modernen und zukunftsorientierten Ort gemacht, der Tradition und Innovation verbindet.

Ausblick: Herausforderungen und Chancen

Die Herausforderungen der Zukunft liegen in der nachhaltigen Entwicklung des Tourismus, dem Schutz der Küstenlandschaft und der Anpassung an den Klimawandel. Die Gemeinde und die Betreiber des Resorts setzen auf erneuerbare Energien, moderne Infrastruktur und die Förderung regionaler Produkte. Die Verbindung von Gesundheit, Wellness und Freizeit bleibt das zentrale Alleinstellungsmerkmal Damps.

Mit seinem innovativen Ansatz, der Geschichte und Moderne, Tourismus und Medizin, Natur und Technik verbindet, bleibt Damp ein Vorbild für andere Regionen und ein faszinierendes Beispiel für den Wandel ländlicher Räume an der deutschen Ostseeküste.